当前位置:首页 ▶ 行业新闻

当前位置:首页 ▶ 行业新闻

职业病危害的预防与控制对于劳动者健康保护至关重要。《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)附录A.3中明确规定了职业病危害的控制措施,这些措施涉及危害发生源、传播途径及接触者三个主要方面。

具体而言,对于发生源的控制,原则及优先措施包括替代、工艺改进、密闭、隔离、湿式作业、局部通风及维护管理;对于传播途径的控制,策略及优先措施为清理、全面通风、密闭、自动化远距离操作、监测及维护管理;对于接触者的控制,原则及优先措施为培训教育、劳动组织管理、个体医学监护、配备个体防护用品及维护管理。

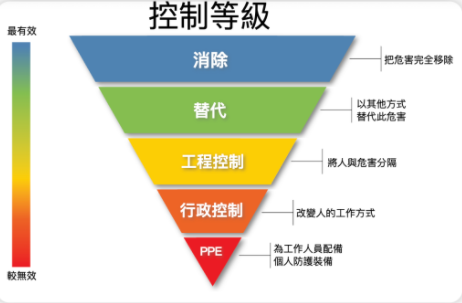

归纳而言,这些控制措施可分为三大类:工程防护、职业卫生管理和个体防护,并且按照优先顺序进行层级控制。职业卫生技术服务人员的现场调查与报告撰写工作应体现层级控制的思路。

图1:职业卫生层级控制示意图

本文着重介绍工程防护措施。工程防护是通过技术工程手段控制职业病危害、改善作业环境,是目前最有效的危害控制手段。

具体措施包括:

粉尘作业采用湿式作业,如石材切割使用湿法工艺;

实施自动化作业、远程控制、机械化作业及遥控操作技术;

粉状物料采用空气输送系统,以减少粉尘逸散。

应详细了解原料的物理、化学性质及毒性特征,评估并选择毒性更低的材料,实施源头控制。例如:

以无苯胶、无苯油漆或水性油漆取代含苯产品;

使用玻璃纤维或岩棉代替石棉;

电子行业采用无铅焊锡替代传统焊锡,符合欧盟ROHS指令要求;

超声波清洗工艺以碳化水素替代三氯乙烯、正己烷;

化工生产中使用碳酸二甲酯替代光气;

喷砂作业中以刚玉、碳化硅、玻璃珠、钢丸或橄榄砂取代石英砂。

需注意替代物质的潜在风险,避免出现类似正己烷、1-溴丙烷替代苯或三氯乙烯后引发的群体性中毒问题。对替代物料应开展详尽的风险评估。

防控措施包括:

使用后的有机溶剂容器应及时加盖,防止挥发;

避免将沾染溶剂的抹布随意丢弃;

粉尘作业场所的设备、地面及墙面应保持清洁,防止二次扬尘;

控制作业速度与原料投入量,如控制粉碎、筛选作业的投料速度和投入量;

缩短粉尘落差及搬运距离,例如袋装水泥装车或溶剂灌装过程应控制物料落差。

通过物理隔离手段将有害作业区域与其他区域分隔,并配套设置防护措施。例如:

制鞋厂的裁剪与刷胶工序应进行空间隔离;

对产生有害物质的设备,应进行整体或局部密闭,如喷砂作业使用手套操作箱。

在有害物质产生源附近设置排风设施,捕集并排出有害物质,以降低作业人员呼吸区的有害物浓度;通过引入未污染空气稀释作业场所中的有害物浓度,使其控制在允许水平以下。整体通风需合理组织气流,避免污染气流直接通过工人呼吸区,并防止通风短路,例如应避免在窗户旁设置轴流风机后仍开启窗户的情况。

职业卫生技术人员应在现场调查中严格核查工程防护措施的落实情况,并及时提出针对性建议,确保作业环境中的职业病危害得到有效控制。

粤ICP备17049041号-1

粤ICP备17049041号-1